O Oscar é, antes de tudo, uma celebração da autoimagem de Hollywood. Promovida pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas desde 1929 — instituição fundada em 1927 para mediar conflitos trabalhistas e promover a indústria — a cerimônia não é apenas um rito de premiação. É um espetáculo midiático que consolida o cinema estadunidense como referência global. Em 2026, ao chegar à sua 98ª edição, a premiação reafirma seu papel como o selo definitivo de capital comercial e político no entretenimento.

A estatueta funciona como uma vitrine de validação. Mais do que distinguir excelência técnica, o evento amplifica talentos que já circulam em mercados de festivais, convertendo aclamação crítica em bilheteria e novos contratos. Contudo, para analistas do setor, a dimensão autorreferencial do Oscar revela contradições: ao mesmo tempo em que tenta se modernizar sob pressões por diversidade, a Academia frequentemente sucumbe a padrões estéticos conservadores e ao peso das campanhas de lobby.

Efeito Halo

O Oscar é menos um concurso de “melhor atuação” e mais uma “celebração do storytelling industrial”. A “narrativa” vence porque ela é emocionalmente ressonante e comercialmente útil.

No campo acadêmico, a atuação para cinema exige um domínio do distanciamento e da contenção que muitas vezes colide com os interesses da Academia. Enquanto a crítica busca a subjetividade do silêncio e o domínio do corpo no espaço — elementos do naturalismo cinematográfico que privilegiam a microexpressão sobre o grito —, os votantes costumam ser seduzidos pelo virtuosismo óbvio.

O mimetismo físico e as próteses pesadas são frequentemente confundidos com profundidade dramática, criando uma ilusão de excelência que apaga interpretações mais cerebrais.

O Oscar não opera como um tribunal de estética pura, mas como um mecanismo de validação industrial que premia histórias de superação, arcos de redenção e legados de carreira. Esta dinâmica transforma a estatueta em um símbolo de capital político e comercial, no qual a trajetória pessoal do artista fora das telas serve como o principal motor de convencimento para o corpo de votantes.

A eficácia de uma campanha ao Oscar reside na capacidade de transformar o ator em um personagem de sua própria vida, criando uma conexão emocional que transcende a obra filmada (chamada como Efeito Halo).

Quando a indústria identifica um momento de justiça histórica ou uma jornada de retorno triunfal, a técnica interpretativa passa a ser um elemento secundário diante da necessidade simbólica de coroar uma narrativa humana específica.

Este processo de construção de imagem é fundamental para entender por que performances tecnicamente superiores, muitas vezes oriundas do cinema internacional ou independente, perdem espaço para interpretações que personificam o espírito do tempo de Hollywood.

A Vitória pelo Conjunto da Obra ou Superação

Um exemplo notável é o de Jamie Lee Curtis, que venceu como atriz coadjuvante por “Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo” (2023). É um caso clássico de premiação por “conjunto da obra” disfarçado. O afeto da indústria por uma veterana (filha dos atores Toni Curtis e Janet Leight) prevaleceu sobre a atuação equilibrada de Kerry Condon (Os Banshees de Inisherin), que serviu como a âncora moral de seu filme com uma naturalidade que a performance caricata de Curtis não buscava atingir.

No mesmo ano e pelo mesmo filme, Ke Huy Quan viveu a narrativa perfeita do retorno do ator mirim esquecido. Sua trajetória pessoal de décadas de ostracismo até o sucesso da obra tornou sua vitória uma das mais carregadas de emoção extratextual na história recente do prêmio. Barry Keoghan em “Os Banshees de Inisherin” entregou uma das performances mais devastadoras e singulares dos últimos anos, usando o silêncio e a ingenuidade trágica de forma quase perfeita.

Will Smith em 2022 por “King Richard Criando Campeãs” personificou a narrativa do astro que atingiu o ápice de sua maturidade. A vitória foi o resultado de uma campanha que destacava sua trajetória de poder em Hollywood. Benedict Cumberbatch em “Ataque dos Cães” foi o favorito unânime da crítica internacional, com uma performance descrita como um estudo psicológico sombrio e reprimido que exigia um nível de precisão técnica muito além do carisma demonstrado por Smith.

O Oscar de Leonardo DiCaprio por “O Regresso” em 2016 exemplifica a narrativa do sofrimento físico como mérito artístico. A campanha focou intensamente nas condições extremas de filmagem e no fato de o ator nunca ter vencido, transformando a estatueta em um prêmio de resistência e persistência em vez de apenas excelência interpretativa. Naquele ano, Michael Fassbender em “Steve Jobs” entregou o que muitos críticos chamaram de aula magna de atuação vocal e presença cênica.

Em 2010, Sandra Bullock venceu por “Um Sonho Possível”, um caso estudado pela crítica como o triunfo do carisma e da popularidade comercial sobre a profundidade dramática. A narrativa da namoradinha da América tentando provar sua versatilidade em um papel altamente polêmico (a “white savior” — a figura branca que “salva” uma pessoa negra) superou atuações consideradas tecnicamente mais complexas pela imprensa especializada. Carey Mulligan em “Educação” foi celebrada por uma atuação que demonstrou uma sofisticação emocional que Bullock não alcançou.

Em 1998, Judi Dench venceu o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante por interpretar a Rainha Elizabeth I em “Shakespeare Apaixonado”, no qual, aparece por apenas oito minutos. É uma das performances mais curtas a vencer na história. Ontologicamente, não há tempo para o desenvolvimento de um arco de personagem; há apenas a imposição de uma figura de autoridade. A atuação de Dench é baseada puramente em arquétipo e figurino. Ela utiliza a voz impostada e a imobilidade real para projetar poder. Não há nuance psicológica, há apenas a validação de uma veterana da Royal Shakespeare Company brincando de ser rainha em uma comédia romântica leve. O triunfo de Dench sobre atrizes que entregaram trabalhos muito mais complexos e presentes naquele ano (como Lynn Redgrave em “Deuses e Monstros”) prova que o Oscar é um jogo de status social, não de tempo ou profundidade de tela.

Al Pacino em “Perfume de Mulher”, de 1993. Após mais de duas décadas de atuações seminais em “O Poderoso Chefão I e II”, “Um Dia de Cão” e “Serpico”, Pacino venceu por um filme chamado “veículo para o ator” – obra cuja estrutura narrativa existe apenas como um andaime para que o protagonista exiba grandes monólogos, explosões de temperamento e momentos de alta carga emocional (o famoso acting). Historiadores classificam esta vitória como um “prêmio de consolação” ou correção histórica. Sua performance, marcada por maneirismos e bordões ruidosos, triunfou sobre a interpretação monumental de Denzel Washington em “Malcolm X”, considerada uma das transformações mais perfeitas da década.

Mimetismo vs. Construção Psicológica

O Oscar possui uma obsessão pelo mimetismo físico. Brendan Fraser em “A Baleia” (2023) consolidou o fenômeno conhecido como Brenaissance. A história de um ator que superou problemas de saúde e traumas pessoais para retornar ao topo foi o elemento central que garantiu sua estatueta, muitas vezes sobrepondo o debate sobre as próteses e a estrutura de ‘teatro filmado’ da obra. A atuação de Colin Farrell, em “Os Banshees de Inisherin”, foi considerada uma obra de arte da contenção e da expressividade facial, sem o auxílio de próteses pesadas que marcaram o trabalho de Fraser.

Renée Zellweger em Judy: Muito Além do Arco-Íris (2020) – Outro caso de cinebiografia que premia a mimese de um ícone de Hollywood. Atriz careteira, Zellweger simplesmente replicou a postura curvada e o vibrato nervoso de Judy Garland, sem qualquer profundidade. Scarlett Johansson em “História de um Casamento entregou um naturalismo devastador, com diálogos longos e crus que exigiam uma vulnerabilidade psicológica que o “teatro de máscaras” de Zellweger não alcançava.

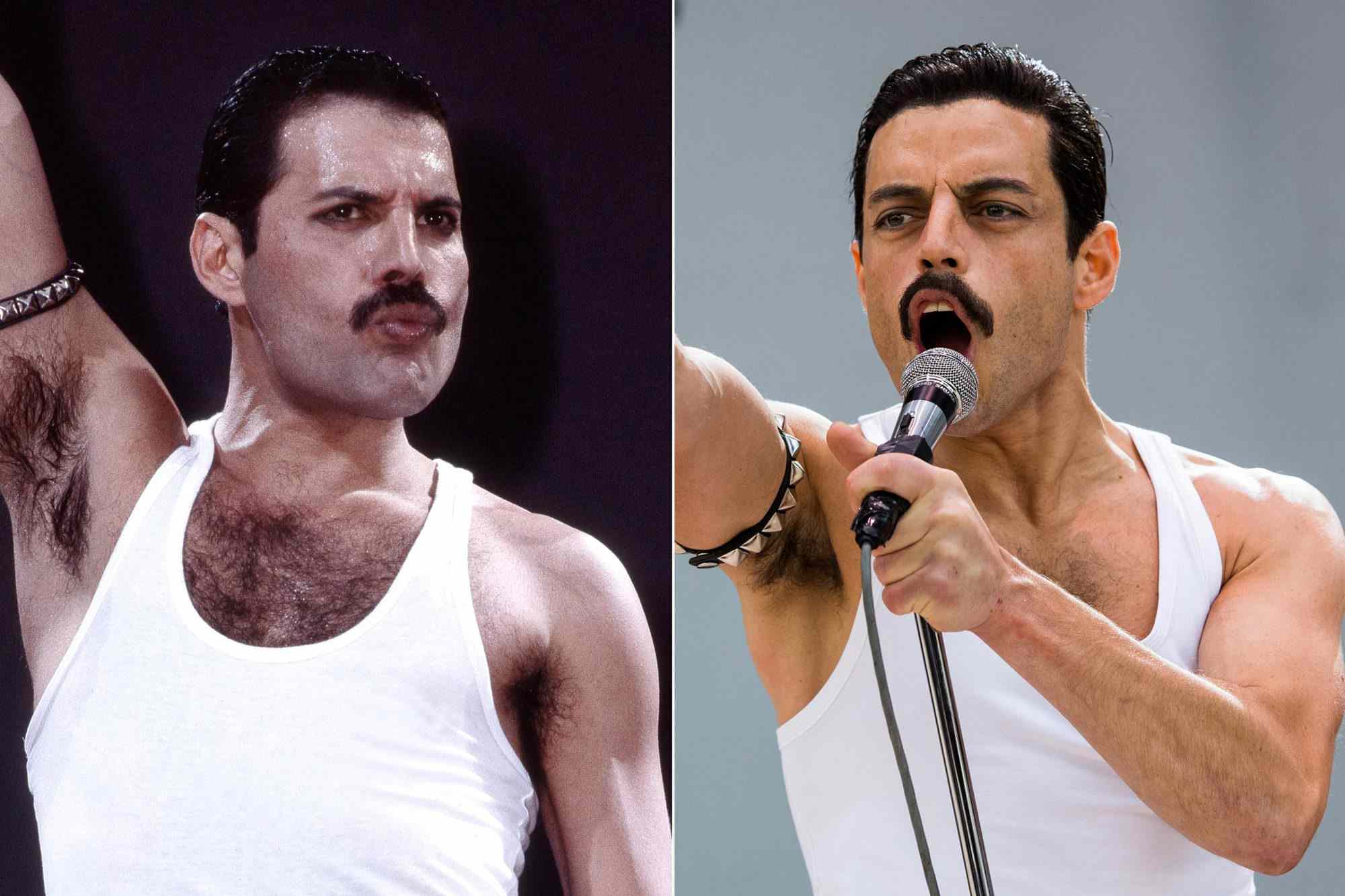

Em “Bohemian Rhapsody”, Rami Malek (2019) venceu por imitar os maneirismos de Freddie Mercury, uma ilusão de virtuosismo que silenciou o debate sobre a profundidade do personagem. No mesmo ano, Christian Bale em “Vice” não apenas mudou sua fisionomia, mas construiu um Dick Cheney com uma sutileza psicológica que contrastava com a imitação física mais evidente de Malek.

Gary Oldman em O Destino de uma Nação (2018) – Este é um caso clássico de “vitória por quilo”. Oldman venceu por sua interpretação de Winston Churchill. Apesar de ser excelente, o ator precisou ficar horas sentado na cadeira de maquiagem para colocar as pesadas próteses criadas por Kazu Hiro para vencer um Oscar, que há muitos anos, merecia. Naquele ano, Daniel Day-Lewis entregou uma atuação de precisão cirúrgica em “Trama Fantasma”, no qual cada micro-movimento de sobrancelha carregava décadas de subtexto, sem precisar de látex para convencer.

Eddie Redmayne em A Teoria de Tudo (2015) – A vitória de Redmayne como Stephen Hawking é o epítome do que Hollywood chama de “Oscar bait” (isca de Oscar): a representação de uma deficiência física degenerativa que exige um esforço muscular visível. Enquanto Redmayne fazia um exercício de técnica física, Michael Keaton em Birdman realizava uma autópsia da alma de um ator em declínio, em um filme rodado em planos-sequência que exigia um nível de naturalismo e tempo cênico quase impossíveis de sustentar.

Meryl Streep em A Dama de Ferro (2012) – Ok, Meryl Streep é a mestra do sotaque! Mas sua vitória como Margaret Thatcher é frequentemente citada como um prêmio para o departamento de maquiagem. No mesmo ano, enquanto Streep “atuava muito” (muitos gestos, muita voz), Viola Davis, em “Histórias Cruzadas” permitia que o público visse o trauma sistêmico através de sua imobilidade, seu olhar, seus pequenos gestos…

Jeff Bridges em Coração Louco (2010) – O papel do cantor country decadente e alcoólatra num filme chatíssimo é um clichê de redenção desenhado para o Oscar. Bridges estava excelente, mas a vitória foi um reconhecimento por toda a sua carreira (especialmente por ter sido esnobado por “O Grande Lebowski”, em 1998). Colin Firth em “Direito de Amar” entregou uma atuação de contenção absoluta, minimalista e devastadora, que foi considerada “sutil demais” para vencer o carisma expansivo de Bridges.

Nicole Kidman em As Horas (2003) – Talvez o exemplo mais famoso de como uma prótese pode pautar uma narrativa de vitória. Usando um nariz postiço para interpretar Virginia Woolf, a atriz tornou-se o centro de toda a campanha de marketing. O “deglam” (ficar “feia” para o papel) é uma narrativa irresistível para a Academia. Julianne Moore no mesmo filme ( “Longe do Paraíso”) trabalhou com mais eficácia a repressão emocional e sutileza que o nariz de Kidman acabou por eclipsar. No anúncio da vitória, Denzel Washington soltou: “O prêmio vai para o… Nariz de Nicole”.

Contenção vs. Explosão

Em “A Esposa”, (2019) Glenn Close entregou o que muitos críticos chamam de atuação de olhar. Ela interpreta uma mulher que passou décadas nas sombras do marido, e toda a sua revolta é processada internamente. É uma performance de subtexto absoluto. Close usa a economia de movimentos; a dor e a raiva estão guardadas atrás de um sorriso social polido.

É o ápice do naturalismo cinematográfico: o pensamento da atriz é o que conduz a cena, não o gesto. Porém, para a Academia, esse tipo de atuação pareceu “invisível”. Se o votante não estiver atento à sofisticação da técnica, ele pode achar que a atriz “não está fazendo nada”.

Ela foi derrotada por Olivia Colman (alias, uma ótima atriz), em “A Favorita”, numa atuação deliberadamente grotesca, histriônica e física. Colman usa o corpo, o choro convulsivo, as explosões de raiva infantil e expressões faciais distorcidas (as famosas caretas). É uma atuação de energia externa. Embora brilhante dentro da proposta estética de Yorgos Lanthimos, é uma performance que “avisa” ao espectador o tempo todo que a atriz está em cena.

O Oscar adora o “espetáculo da atuação”, sendo assim, a performance de Colman é visível, barulhenta e transformadora. Ela é a “explosão” que capturou o voto do espectador menos atento à sutileza.

O que torna esse caso bizarro é que, geralmente, a Academia usa o critério da “Justiça Histórica” para premiar veteranas (como fez com Jamie Lee Curtis ou Al Pacino). Glenn Close era a favorita absoluta por essa narrativa (ela nunca venceu, apesar de sete indicações). No entanto, a visibilidade do filme (A Favorita foi indicado ao Oscar de Melhor Filme), o marketing em torno da “performance física e emocionalmente instável” de Olivia Colman foram mais fortes que atropelaram até mesmo o sentimento de dívida que a indústria tinha com Close.

Outro caso que personifica a atuação de energia e exposição foi de Mikey Madison em Anora (2025). O papel exigiu fisicalidade, volume vocal e uma presença magnética que a câmera de Sean Baker explorou muito bem. Para a Academia, essa “energia” é frequentemente confundida com “melhor atuação”, pois é mais fácil de ser consumida e celebrada como uma “força da natureza”.

Do outro lado, Fernanda Torres em “Ainda Estou Aqui” representou a estética da contenção. Sua atuação é descrita como um “padrão de sofisticação” porque utiliza o subtexto e a economia de gestos para transmitir uma “dor interna” e um peso político. Ontologicamente, o trabalho de Torres exige um espectador ativo, capaz de ler as entrelinhas e o silêncio.

A vitória de Madison é analisada não apenas pelo mérito da produção (Vencedor de Melhor Filme e Diretor), mas pela construção do mito da nova estrela. Hollywood tem um fetiche histórico pela juventude e pela “descoberta meteórica”. A indústria premia Madison para “batizá-la” como a próxima grande protagonista, garantindo o valor de mercado de seus futuros projetos.

Enquanto Fernanda Torres representa a mestria de uma linhagem (a “realeza” do cinema brasileiro), Madison representa a novidade, algo que os votantes preferem validar para se sentirem parte da vanguarda.

Enfim… A Academia preferiu o fenômeno (Madison) em vez da obra de arte (Torres). Isto sintetiza a frustração de que a “perfeição técnica” é frequentemente sacrificada no altar da “relevância comercial” e da necessidade de Hollywood em fabricar novos ícones.